O amor nos tempos da terceira onda do feminismo - Parte I

Aqui escrevo sobre alguns dos inúmeros desdobramentos provocados pela ampliação dos direitos das mulheres, das regras do coração às estruturas globais.

A gente sabe que o mundo mudou para melhor para as mulheres nos últimos dois séculos. Sabemos (ou deveríamos saber) dos mais revolucionários direitos conquistados, como o acesso à educação (1827 para ingresso na escola e 1879 para acesso às faculdades), a possibilidade de votar e ser votada (1932), a autonomia para trabalhar e gerir seus próprios bens (1962), o direito ao divórcio (1977), a liberdade de praticar esportes como o futebol (1979), a proteção legal contra a violência doméstica (2006, com a Lei Maria da Penha), o reconhecimento do feminicídio como crime (2015), a criminalização da importunação sexual (2018), e a possibilidade de realização da laqueadura pelo sistema público de saúde a partir dos 21 anos, mesmo para mulheres sem filhos (2023), entre tantas outras conquistas que marcam o cenário político brasileiro e global.

Todo esse trabalho feito pelas defensoras da “ideia radical de que mulheres são gente” (como definiu Cheris Kramarae), as feministas, já atuantes muito antes mesmo da invenção do termo feminismo, transformaram profundamente a forma como nos relacionamos.

Para além das conquistas como o direito ao casamento gay, a criminalização da homofobia e o avanço dos direitos das pessoas LGBTQIA+, foi a ampliação da liberdade para amar que redesenhou os vínculos afetivos. E é justamente nos relacionamentos íntimos heterossexuais e monogâmicos que o abismo amoroso se revela.

A emancipação econômica, um fator praticamente inexistente até pouco tempo atrás, deu origem à frase que tanto irrita os homens ressentidos de hoje: “mulheres não precisam mais de homens.”

O que muitos homens ainda não percebem é que, por milênios, as mulheres de fato precisavam de um homem para sobreviver. Isso não era uma escolha, mas o resultado direto de uma estrutura social patriarcal e misógina. No período pós-colonial, havia basicamente duas possibilidades para uma mulher: casar-se para servir a um homem ou tornar-se freira sob a tutela da Igreja. Houve ainda aquelas que foram queimadas vivas sob acusações de bruxaria, uma estimativa entre 40 a 60 mil mulheres.

Descobri recentemente que, ainda na Idade Média, existiu o movimento das beguinas, mulheres que criaram uma terceira via, vivendo em comunidades femininas autônomas, dedicadas ao estudo, à solidariedade e ao cuidado mútuo. Essa independência, é claro, assustou os homens, e muitas delas foram perseguidas, presas e mortas como hereges. Mas aqui estamos, em 2025, vivendo o legado dessas mulheres, que ousaram imaginar uma vida fora do domínio masculino e provaram que viver pela liberdade feminina nunca será em vão.

Hoje, em tempos de capitalismo e direitos humanos, quem tem recursos detém também o poder de decidir sobre a própria vida (abre parênteses: até um certo ponto). E poder escolher, escolher querer um companheiro, e não ter que precisar de um, é um direito básico de agora, mas que não era tão básico assim. Sobretudo quando lembramos que essa liberdade ainda era impensável na época das nossas, pasmem, avós! (Para as nossas mães, havia um adendo: o peso do estigma social. Mas chegaremos lá até o final deste texto.)

A conclusão de tudo isso é, no mínimo, chocante: somos as primeiras mulheres, em toda a história da civilização, a experimentar tal condição, a liberdade real de escolher o próprio destino.

A autorrealização feminina vai provocar uma mudança no sistema econômico?

O poder de escolher livremente transformou completamente a forma como as mulheres se relacionam, estamos em modo freestyle, criando nossos próprios caminhos, sem referências fixas. Já não existe nenhum conselho amoroso da minha avó que realmente me sirva, a não ser como exemplo do que não repetir. Sabemos bem a que custo os casamentos de antigamente duravam: à base do silenciamento e da subserviência das esposas.

Quanto mais as mulheres ocupam e dominam os espaços públicos, na política, nas ciências, nas artes e nas narrativas, etc, em condições de igualdade com os homens, menos se dispõem a restringir sua autoestima e seu valor ao espaço privado e materno.

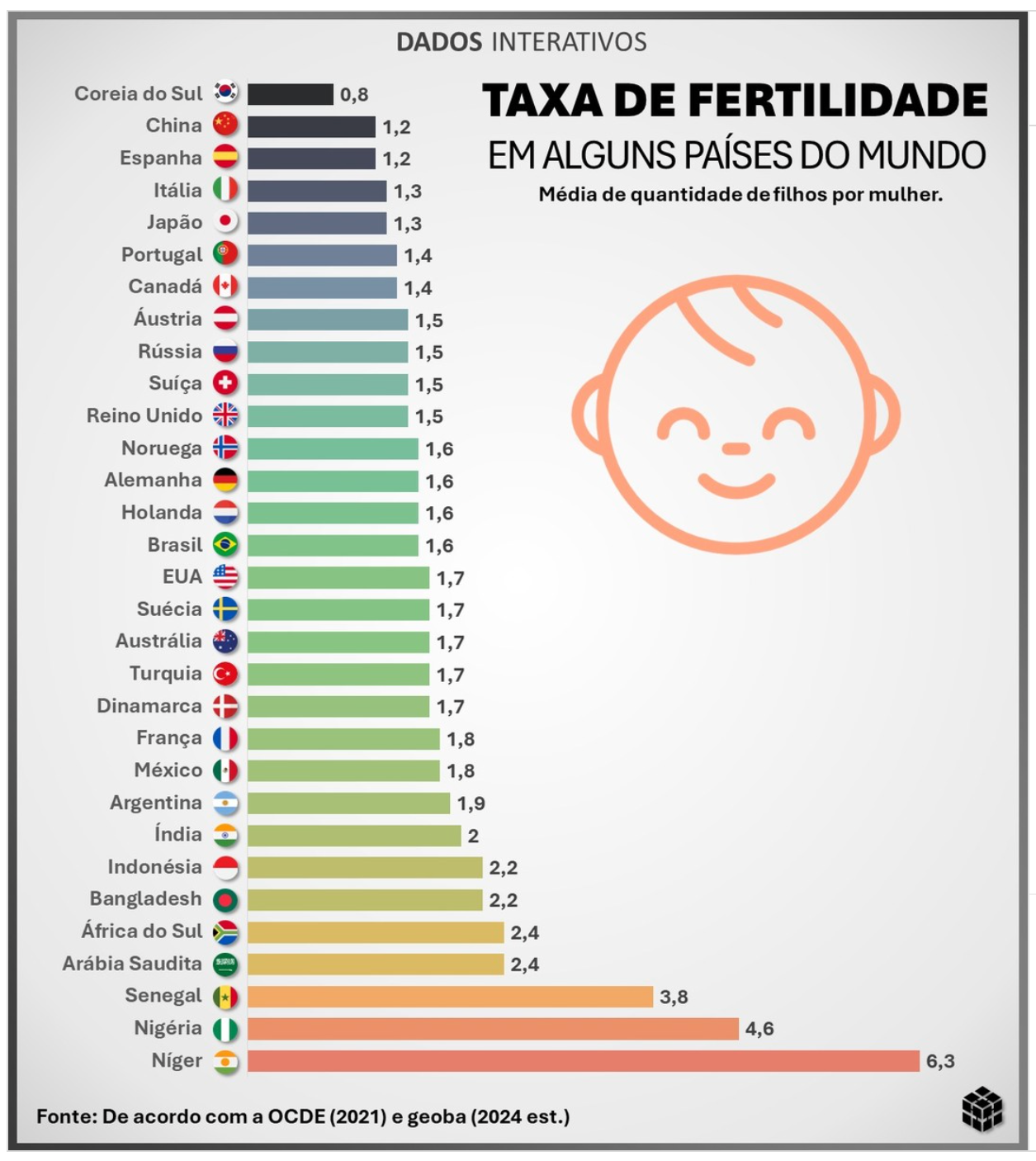

Não por acaso, governos em todo o mundo começam a se preocupar com a queda da natalidade. Vemos os retrocessos nos direitos reprodutivos impulsionados por republicanos nos Estados Unidos e, do outro lado do planeta, Kim Jong-un às lágrimas em discurso, pedindo que as mulheres da Coreia do Norte voltem a ter bebês.

Enquanto isso, na França, o direito ao aborto foi incorporado à Constituição em 2024. No Brasil, apesar de ainda ser criminalizado, outro dado revela indiretamente as transformações sociais: segundo o IBGE (2024), já há mais cães e gatos do que crianças menores de 14 anos, são 92 milhões de pets para 40 milhões de crianças. Nos Estados Unidos, a tendência segue semelhante: de acordo com o estudo da Morgan Stanley, até 2030, 45% das mulheres entre 25 e 40 anos estarão solteiras e sem filhos.

Mesmo com políticas pró-natais, grávidas, lactantes e mães ainda são penalizadas nas empresas, sofrendo demissões ou despromoções profissionais. Diante de um sistema que sobrecarrega as mulheres com quase todas as responsabilidades de gestar, criar e educar uma criança, sem lhes dar nenhum ou poucos instrumentos de apoio, é perfeitamente compreensível que muitas não queiram mais dedicar suas vidas à maternidade.

Ainda mais quando hoje existem tantas outras formas de realização pessoal e profissional ao alcance. E sim, essas mulheres solteiras estão felizes, inclusive são mais felizes do que homens solteiros, segundo aponta a pesquisa da Universidade de Toronto.

Há necessidade de se fazer um adendo aqui. A possibilidade de autorrealização em outros campos além da maternidade é um privilégio das mulheres que estão em culturais ocidentalizadas e em melhores condições econômicas que lhes possibilitem uma mobilidade social. Para as mulheres pobres (ou de países com religiões muito sexistas), a reprodução permanece como forte âncora identitária e um lugar de valor em sua comunidade. (Valeska Zanello em “Saúde Mental e Gênero).

Considerando que foi o capitalismo, juntamente com o patriarcado, que criou a divisão sexuada do trabalho, algo que muitos defendem como causa biológica sem nunca terem aberto um livro de história, e que ele também depende de um excedente populacional para funcionar, o avanço do feminismo, somado à crise econômica e à crise climática, está nos levando a uma queda na natalidade.

Isso inevitavelmente exigirá, no mínimo, uma reavaliação do modelo econômico atual, baseado na ideia de que os jovens sustentam os idosos para que estes possam se aposentar. E, se formos otimistas, pode até abrir caminho para um novo modelo econômico mais justo e menos desigual, que não dependa de injustiças estruturais para se sustentar.

Não-monogamia ou relacionamento aberto muda alguma coisa?

As “novidades”, ou nem tão novas assim, como reivindicariam os jovens dos anos 60, no campo afetivo-amoroso, como o crescimento dos adeptos à não monogamia e aos relacionamentos abertos, tampouco subvertem a lógica desvantajosa que ainda persiste, embora ajudem a trazer luz para a situação.

Enquanto o relacionamento aberto se concentra principalmente na ideia da não exclusividade sexual, em que estar com alguém não implica ter posse sobre a vida sexual do outro, ele não necessariamente subverte as estruturas de poder que moldam as relações amorosas (vide resposta à pergunta no tempo 1:47:04).

Embora as mulheres tenham mais facilidade de acesso ao sexo do que os homens, o sexo é um indicador muito pobre para medir satisfação afetiva. Essa é, aliás, uma métrica de performance de sucesso tipicamente masculina, usada para validar a si mesmos ou diante dos amigos, comparando-se pela quantidade de parceiras que tiveram.

Já a não-monogamia propõe algo mais profundo que vai além da simples não posse do corpo alheio: descolonizar os afetos e descentralizar o relacionamento amoroso como a principal relação da vida, algo que muitas mulheres ainda fazem (e mais adiante explico o porquê). É um conceito que, confesso, ainda estou aprendendo a compreender suas nuances, mas que já me parece interessante e agregador ao tema.

Mulheres (e homens menos limitados) sabem que, mesmo em novos modelos de relação, o que buscamos é conexão genuína: estar com alguém que se importa, construir parcerias, encontrar disponibilidade emocional e responsabilidade afetiva. Mas o que observo é que qualquer tipo de relacionamento que você escolha, ele vai ter seus limites e desafios.

Dou um exemplo: quando um casal decide ter filhos, é difícil imaginar que uma mulher queira manter uma relação aberta ou não-monogâmica durante a gravidez, o puerpério e o período de amamentação. Trata-se de um momento de extrema vulnerabilidade para a mulher, em que o corpo, a mente e as emoções estão em profunda (um termo leve para não dizer louca) transformação. Nesta fase da vida de um casal, caso optem por ter filhos, não consigo ver outro modelo senão o monogâmico para enfrentar os desafios que naturalmente se impõe.

Mas, de forma geral, o que as mulheres vêm mesmo se questionando é: o que os homens estão trazendo mesmo para a mesa do relacionamento?

Crimes patriarcais praticados por Monsieur-Tout-Le-Monde

Homens se acostumaram, pela cultura patriarcal, a acreditar que bastava oferecer dinheiro e proteção para ter uma mulher ao lado.

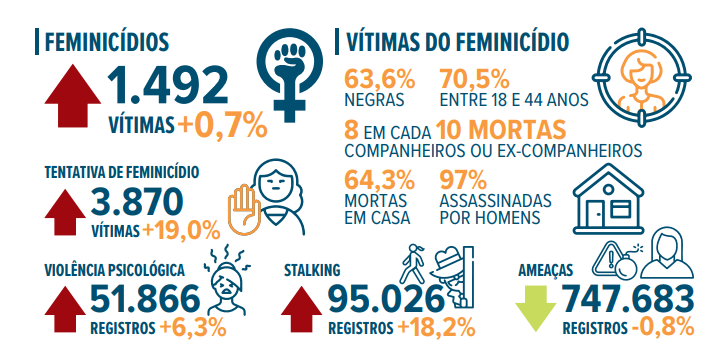

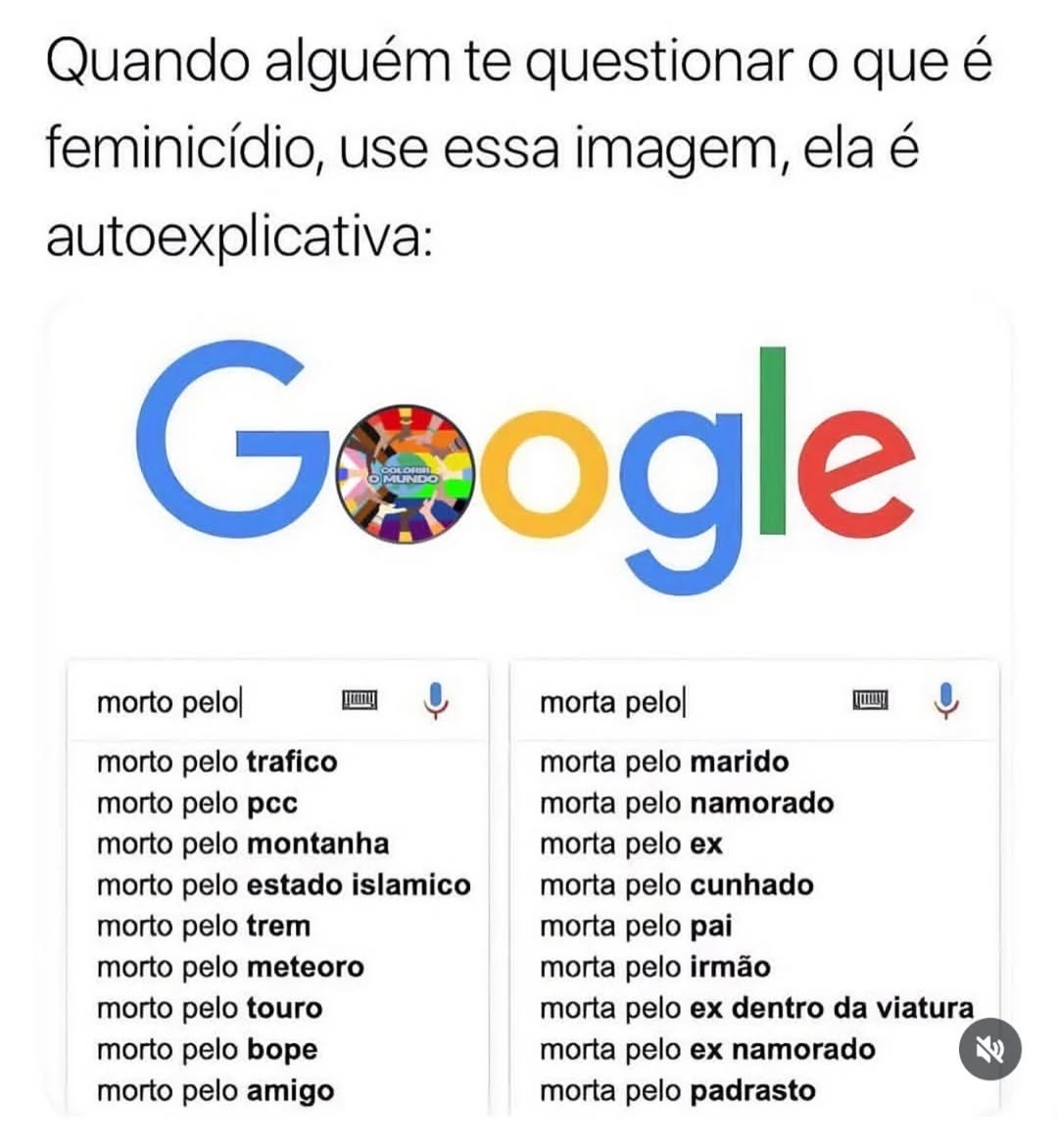

Proteção não entra nessa lista porque é uma falácia. Já foi comprovado que o lugar mais perigoso para uma mulher estar é dentro de casa. Relatórios da ONU revelam dados globais: uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos por seu parceiro íntimo ou por outro membro da família, o que equivale a cerca de 140 mortes por dia. Em 2023, das 85.000 mulheres e meninas assassinadas intencionalmente no mundo, 60% foram vítimas de homicídios cometidos por parceiros íntimos ou familiares.

No Brasil, em 2024, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio e 822 mil foram estupradas, sendo que a maior incidência de estupros é entre as jovens, com destaque para meninas de 13 anos. Os principais agressores são familiares, parceiros e ex-parceiros, amigos e conhecidos, tanto nos casos de violência física quanto nos de violência sexual.

O chocante caso da francesa Giséle Pelicot, drogada durante 10 anos pelo próprio marido para ser estuprada por mais de 50 homens na França, é mais um exemplo que nem o casamento é um espaço seguro para as mulheres.

Mostram também que não há nenhum critério que possamos utilizar para saber se um homem é ou será um abusador. O Monsieur-Tout-Le-Monde ( “Sr. Todo Mundo”, em português), como passaram a chamar os homens comuns que iam estuprar Giséle, eram jovens, idosos, parrudos, magros, negros e brancos, bombeiros, motoristas de caminhão, soldados, seguranças, jornalistas e DJs. Homens comuns, não monstros.

Na mesma linha de escândalos, em 2020 o Brasil foi abalado pelo caso da “Festa do IML”, em que homens, em seu local de trabalho, novamente sem qualquer distinção, mantinham um grupo no WhatsApp para esquematizar sexo com os corpos das mulheres bonitas que chegavam ao necrotério. Essa prática só foi interrompida graças à denúncia da maquiadora do local, que acabou sendo ameaçada de morte.

Entre as notícias recentes, destaca-se a descoberta do grupo Mia Moglie, formado por 37 mil homens que compartilhavam fotos de suas esposas nuas sem consentimento, e também uma investigação da emissora alemã NDR, que revelou dezenas de canais no Telegram, incluindo um com 73 mil homens, usados para compartilhar dicas de estupro e distribuir fotos e vídeos dos crimes.

Em ambos os casos, as vítimas eram familiares ou parceiras próximas: irmãs, mães, namoradas ou esposas dos agressores. Alguns desses homens também utilizavam a plataforma para vender drogas com o objetivo de dopar suas vítimas, ampliando ainda mais a gravidade dos crimes.

No Brasil, práticas como a zoofilia ainda ocorrem com mais frequência do que gostaríamos de acreditar, assim como casos de extrema violência, em que mulheres com bolsas de colostomia são forçadas por seus maridos a mantê-las, porque eles sentem prazer em violá-las por todos os buracos possíveis.

O estupro marital e as retaliações por recusa sexual dentro do casamento também são muito mais comuns do que se imagina, e o mais alarmante é que até os “homens bons” consideram essas condutas aceitáveis, sob a justificativa de que o casamento lhes garante esse “direito”.

Apresento tudo isso para mostrar que, apesar das transformações sociais, muitos homens, não todos os homens, mas homens demais, ainda objetificam as mulheres, tratam-nas como propriedade e acreditam que o sexo é um direito natural que lhes deve ser concedido, mesmo que para isso precisem ultrapassar os limites da lei e da ética. É assim que continuam a exercer poder sobre o outro. E esses são apenas alguns exemplos claros da performance da masculinidade tóxica.

O pacto masculino em torno da hegemonia masculina é sustentado pela crença de que as mulheres formam uma subcategoria de seres humanos, ideia, aliás, defendida pela própria ciência até pouco mais de um século atrás, e pela desvalorização de tudo o que é associado ao feminino, o que pejorativamente é chamado de “coisa de mulherzinha”.

Esse pacto se mantém vivo por meio da cumplicidade entre os homens nas práticas cotidianas de misoginia. O sociólogo Daniel Welzer-Lang chamou esse sistema de “A Casa dos Homens”, conceito que descreve como essa lógica de dominação e solidariedade masculina se constrói e se perpetua nos mais diversos espaços, familiares, sociais e institucionais, estendendo-se da vida pública à intimidade e, hoje, também à internet e aos grupos masculinos nas redes sociais.

Depois de ler A Origem dos Outros, de Toni Morrison, fiquei pensando que essa cumplicidade entre os homens, na crença e na prática da misoginia, no silêncio diante dos crimes cometidos contra as mulheres, na necessidade de objetificá-las e diminuir o valor de suas necessidades e contribuições, revele algo mais profundo.

É o reflexo de um desespero: o medo de perder o próprio privilégio. Afinal, se um homem passa a sentir empatia pelas mulheres, ele arrisca perder a “diferença” que o coloca num lugar de superioridade aos olhos dos seus pares. É como se, para continuar sendo reconhecido como parte do grupo dominante, precise reafirmar constantemente essa posição, ainda que para isso abuse, agrida e reforce a violência que sustenta o seu status.

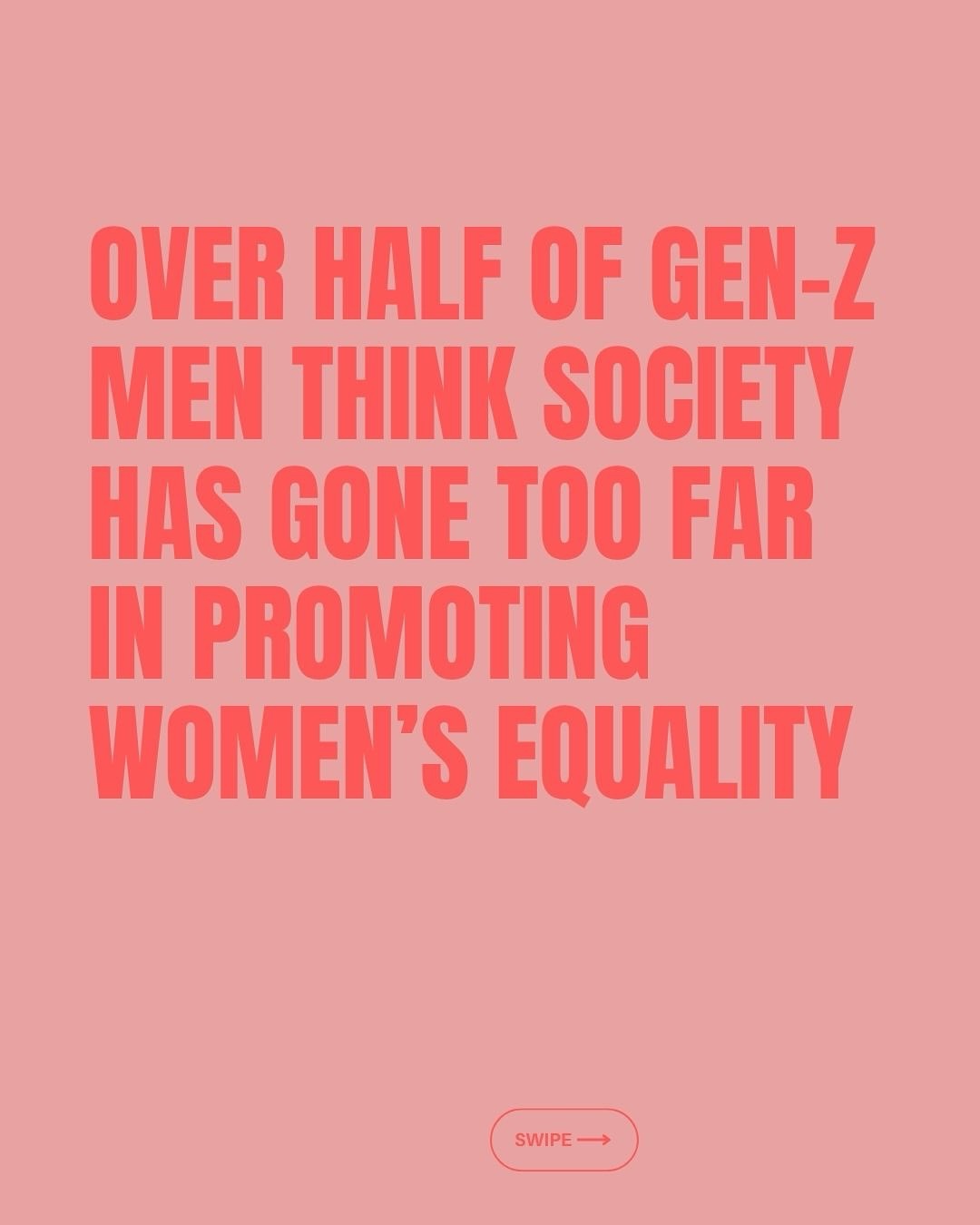

Trago tudo isso para fundamentar a ideia de que o conceito de masculinidade está em crise. Na verdade, a crise se deve, em grande parte, ao fato de que as mulheres simplesmente não o aceitam mais. E isso tem provocado mudanças estruturais na sociedade. Ao mesmo tempo que o feminismo avança, uma onda de conservadorismo entre os meninos e homens cresce em movimentos como o redpill, que nada mais é que “um grito de um sistema acuado, com medo, inseguro, porque todo poder que precisa impor a força é, no fundo, medo disfarçado”, Talian Cordeiro.

A crise também se reflete nas escolhas políticas: enquanto muitos homens, principalmente os mais jovens, têm se inclinado à extrema direita, as mulheres tendem a se engajar mais em pautas progressistas. Essa divisão expõe, de forma nítida, o contraste de perspectivas, de um lado, homens que buscam resgatar um passado em que detinham quase todo o poder sobre o mundo e sobre o outro; de outro, mulheres que reconhecem que ainda há muito a conquistar, já que mesmo diante de todos os avanços, as mulheres têm somente 75% dos direitos dados aos homens.

Post a comment